Talentbäume – warum eigentlich?

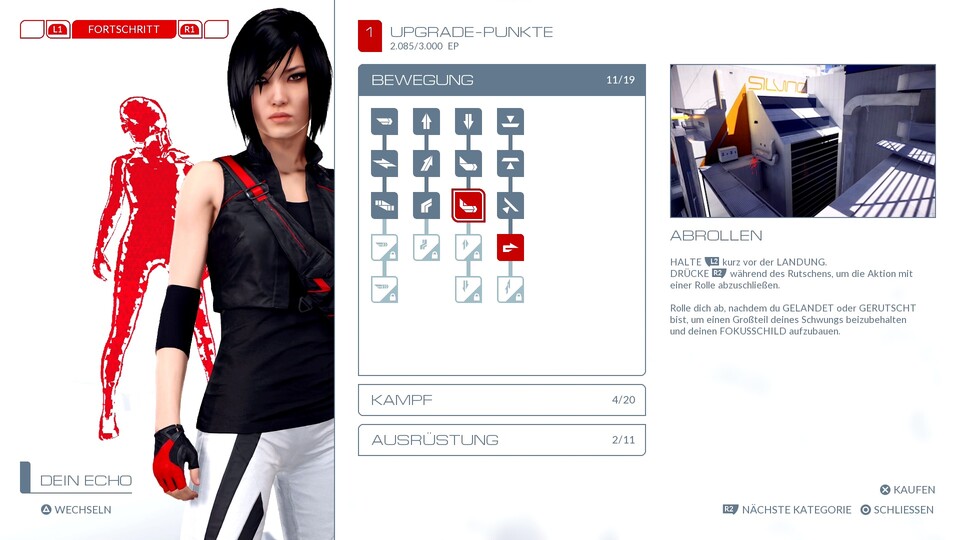

Etwas aufgesetzt wirkt die Integration der Talentbäume. Für erledigte Missionen bekommen wir Erfahrungspunkte, die dann wiederum ab einer bestimmten Zahl in einen Verbesserungspunkt umgemünzt werden – so weit, so gewohnt.

Mit den Punkten schalten wir neue Moves für Faith frei, zum Beispiel das Abrollen nach einem Sprung oder einen doppelten Wallrun, außerdem können wir zum Beispiel unsere Lebensleiste verlängern oder neue Kampfmanöver freischalten.

Kurios: Im ersten Teil waren alle Bewegungen von Beginn an freigeschaltet und auch in Catalyst ist schon zum Spielstart ein Großteil des Bewegungs-Baumes gefüllt. Wir starten also nicht bei Null, sondern füllen nur die Lücken auf. Das fühlt sich irgendwie unbefriedigend an, zumal auch die Geschichte keinerlei Erklärungsansätze für das Talente-Freischalten liefert.

Hinzu kommt, dass die neuen Bewegungen zwar nützlich, aber nicht essenziell notwendig sind, um weiterzukommen. Dafür fügt sich der neue Enterhaken sehr gut ein, den wir nach circa einem Viertel des Spiels freischalten. Mit dem Hilfsmittel schwingen wir nicht nur über Abgründe, sondern lassen uns auch mehrere Etagen nach oben ziehen und können sogar Hindernisse einreißen – allerdings nur an bestimmten Stellen, hier schränkt uns Catalyst ziemlich ein.

Ich will mich nicht prügeln!

Beim eigentlichen Spielkern hat Mirror’s Edge Catalyst also wenig von seinem ursprünglichen Charme verloren, allerdings nutzt sich das Parkour-Gefühl spätestens ab der Hälfte des Spiels etwas ab – gerade Kennern des Erstlings dürfte der »Wow-Effekt« fehlen. Daran können auch die Kämpfe nichts ändern, die sind sogar schwarze Flecken auf der ansonsten weitgehend weißen Gameplay-Weste.

Konsequent und positiv ist immerhin, dass Faith anders als im Vorgänger jetzt nicht mehr selber ballern kann und nur noch ihren Körper als Waffe gegen die Schergen von KrugerSec einsetzt. Das große Problem allerdings: Die Kämpfe machen nahezu überhaupt keinen Spaß. Das liegt zum einen daran, dass die insgesamt fünf Gegnerarten nicht besonders helle sind, Luftlöcher schlagen und oft orientierungslos durch die Gegend torkeln.

Zum anderen verkommen die Auseinandersetzungen oft zu stumpfem Buttonmashing mit der Kombination aus schwachen und starken Angriffen. Zwar können wir theoretisch die Umgebung nutzen und unsere Schläge mit Akrobatikkombinationen verstärken, in der Praxis reicht allerdings meist Ausweichen und Draufhauen, was entsprechend schnell langweilt.

Am meisten Spaß machen die Auseinandersetzungen mit KrugerSec deshalb, wenn wir ihnen aus dem Weg laufen. Die anspruchslosen Nahkämpfe können wir nämlich vermeiden, indem wir die Gegner einfach wegschubsen oder umspringen und so quasi als zusätzliche Parkour-Elemente missbrauchen – das passt dann auch wieder sehr gut in den generellen Flow des Spiels.

Eine Stadt voll (generischer) Aktivitäten

Abseits der Hauptmissionen gibt es für Faith open-world-typisch eine ordentliche Portion Beschäftigungsmöglichkeiten. Überall in Glass verteilt warten kleinere Nebenmissionen (z.B. finde zwei verschwundene Tauben von Faiths altem Freund Birdman), Kurieraufträge (bringe Paket x möglichst schnell zu Punkt y), Zeitläufe (in denen die Open-World dank freier Routenwahl zum einzigen Mal wirklich sinnvoll genutzt wird) oder Sammelobjekte (Grid-Leaks, Steuerungschips, Dokumente, Audiologs), die zwar ein wenig gezwungen integriert wirken, die Spielzeit nach der knapp zehnstündigen Hauptgeschichte aber noch angenehm nach oben schrauben.

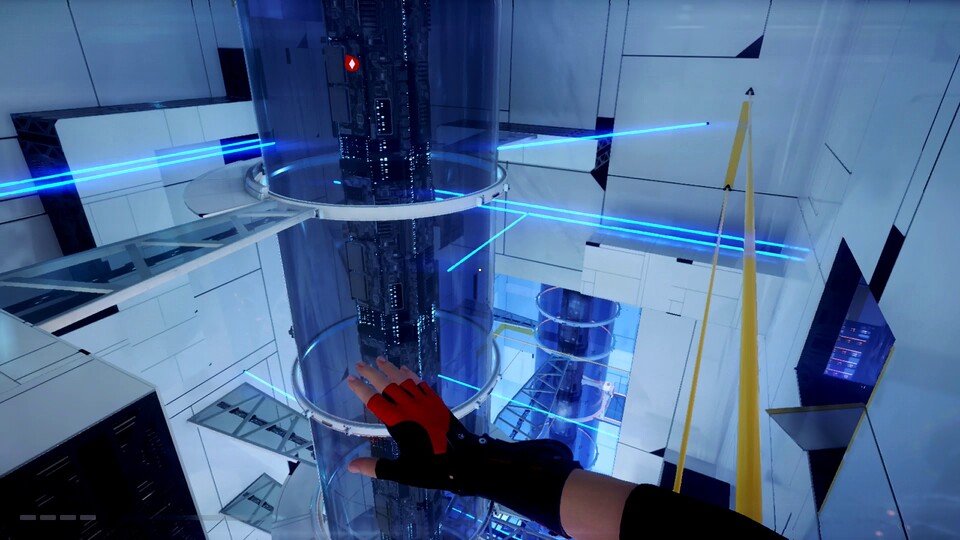

Besonders gut haben uns die Gridnode-Runs gefallen. In vier auf der Karte verteilten riesigen Rechenzentren müssen wir über etliche Hindernisse wie sich verschiebende Plattformen oder Laserbarrieren bis ganz nach oben zu einer Kontrollplattform gelangen.

Die Runner’s Vision ist dabei komplett deaktiviert, so dass wir wirklich gezwungen sind, die Augen offen zu halten. Bei Erfolg klingelt es nicht nur auf dem Erfahrungspunkte-Konto, sondern wir schalten auch Schnellreisepunkte frei – das verkürzt die gerade zu Beginn des Spiels recht langen und nervigen Laufwege erheblich.

Eine nette Idee sind auch die Community-Runs: Mit einem einfach zu handhabenden Editor erstellen wir Checkpunkt-Rennen, an denen andere Spieler teilnehmen können, um zusätzliche Erfahrungspunkte einzusacken – besonders interessant für alle, die alle Moves freischalten und auf Bestzeitenjagd gehen wollen.

Reduziert aber gut

Die Entwickler von Dice haben am eigenwillig-reduzierten Grafikstil des Vorgängers festgehalten – gut so. Die steril und fast schon klinisch wirkende Optik mit ihren klaren Formen und Strukturen wird sicher nicht jedem gefallen, dennoch gehört Mirror’s Edge Catalyst zu den stilsichersten und unverkennbarsten aktuellen Spielen.

Obwohl die Farbe Weiß eindeutig dominiert, sind die einzelnen Stadtteile durch ihre Farbgebung deutlich voneinander zu unterscheiden, in den Luxusviertelen Regatta Bay und Ocean Pier werden etwa dezente Lilatöne eingesetzt.

Überhaupt ist Glass abwechslungsreicher als gedacht: Neben einer Downtown-Region erkunden wir später im Spiel sogar den Untergrund der Stadt, was optisch für genügend Abwechslung sorgt, die Frostbite-Engine typischen Licht- und Überstrahl-Effekte sorgen zudem für Atmosphäre. Allerdings wirkt die Spielwelt trotz umherlaufender Passanten und flitzenden Zukunftsautos auf den nicht erreichbaren Hightech-Highways ziemlich leblos, außerdem haben wir schon hübschere NPCs gesehen als in Mirror’s Edge 2. Die beiden Konsolenfassungen ähneln sich sehr stark, auf der Xbox One kommen uns allerdings die Texturen minimal verwaschener vor als auf der PS4.

Nahezu perfekt ist dagegen der Klangteppich – und zwar auf beiden Systemen. Es gibt tolle Atmosounds wie quietschende Schuhe oder Möwengeschrei und für den wunderschönen subtilen Synthie-Soundtrack zeichnet erneut der Schwede Magnus Birgersson (Künstlername Solar Fields) verantwortlich. Schade nur, dass der Titelsong nicht die gleichen Ohrwurmqualitäten hat wie im Erstling.

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:

1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.

2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.

3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.

4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.

Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.