1:49

The Zero Theorem - Deutscher Trailer mit Christoph Waltz

Dystopien haben Hochkonjunktur. Düstere Zukunftsvisionen mit Fragen nach Gesellschaft und dem Dasein beschäftigen uns seit Urzeiten und finden regelmäßig ihren Weg auf die Leinwand. Aktuelle Beispiele: The Hunger Games, Maze Runner. Terry Gilliam, Mitglied der legendären Gruppe Monty Python, möchte nun mit The Zero Theorem fortführen, was er 1984 mit Brazil begonnen hat: »Als ich 1984 Brazil drehte, versuchte ich, das Bildnis der Welt zu zeichnen, in der wir meiner Meinung nach damals lebten. The Zero Theorem ist ein Einblick in die Welt, in der wir meiner Meinung nach heute leben.«

Gilliams Vision ist dabei zwar erschreckend nah an unserer Realität, wenn auch nicht gerade originell. Es herrscht Überwachung immer und überall, kontrolliert durch eine totalitäre Organisation, in der das Individuum nur einem Zweck dient: Das System am Laufen zu erhalten.

Bunte Tristesse

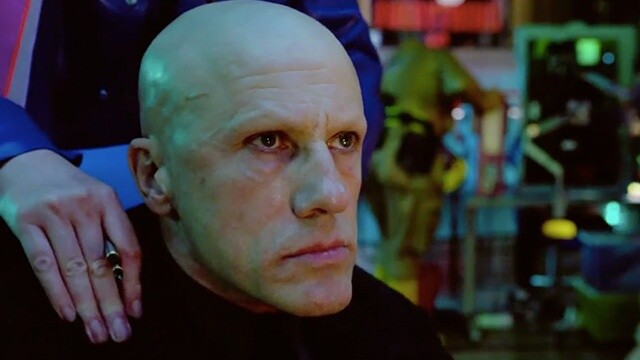

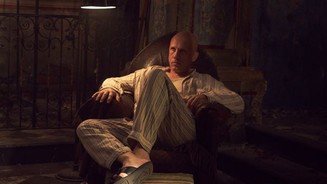

Hauptfigur in Gilliams Welt der totalen Überwachung ist Qohen Leth (Christopher Waltz). Das soziophobische Computergenie lebt zurückgezogen in einer entweihten Kapelle und wartet auf den für ihn alles entscheidenden Anruf. Der Anruf, der ihm die Gründe seiner Existenz erklären soll. Leth ist so neurotisch, dass er von sich selbst nur im Plural spricht, jeglichen unnötigen Kontakt zur Außenwelt vermeidet und überzeugt ist bald an Krebs dahin zu scheiden.

Selbst die Arbeit für die allgegenwärtige Organisation Mancom gibt Leth trotz ihres treffenden Slogans »Mancom verleiht den guten Dingen im Leben einen Sinn« nichts von dem versprochenen Sinn im Dasein. Bis zu dem Zeitpunkt, als das »Management« Qohens Potenzial erkennt, ihm endlich die Arbeit von zu Hause aus erlaubt und ihm die wichtigste aller Aufgaben zuteilt: Die Lösung des Zero Theorems. Der Beweis, dass das Sein an sich völlig sinnfrei ist.

Qohens eigener Lebenssinn basiert so lange auf dem Warten des alles erklärenden Anrufs, bis er auf Bob (Lucas Hedges) und vor die Prostituierte Bainsley (Mélanie Thierry) trifft. Bob, Sohn des Managements und Hardware-Genie, hilft Cohen bei der spielerischen Lösung des Zero Theorems, während Bainsley für ihn immer mehr zum Zentrum seines eigenen Daseins wird. Doch kann Qohen das Rätsel lösen, sich aus seiner eigenen, in sich gekehrten Welt befreien und Bainsley vertrauen? Oder wird er weiter nach seinem Sinn und dem der Welt suchen und sich dabei völlig aufgeben?

Technik versus Glauben

Die Bildsprache und die Analogien in The Zero Theorem sind so allgegenwärtig und erzwungen deutlich, dass einem Gesellschaftskritik förmlich ins Auge springt, jegliche Vielschichtigkeit auf der Strecke bleibt. Keine subtilen Bemerkungen, in der die eigene Gesellschaft hinterfragt wird, selten ein Moment der Verwirrung. Terry Gilliam nutzt lieber die Holzhammertaktik bei philosophisch-existenziellen Fragen.

Da wird Qohen Leths scheinbar sinnlose Arbeit, das Zerstampfen von Entitäten und das Leben in einer comicartigen realen Welt einer virtuellen Scheinwelt gegenübergesetzt. In diese Welt von Prostitution und virtueller Räume, die seine Sehnsüchte erfüllen, taucht Leth dankbar mit seinem Bodysuit ein.

In der realen Welt haust er in einer verlassenen Kirche, wohnt halbherzig Sitzungen mit seiner virtuellen Therapeutin Dr. Shrink-Rom (Tilda Swinton) bei und versucht mit seinen ganzen Neurosen klarzukommen. Dabei hat er zu jedem Zeitpunkt das Management (verkörpert durch Matt Damon) im Nacken: Egal ob in der virtuellen oder der realen Welt, Qohen ist nie allein, nie für sich. Selbst in den heiligen Hallen seiner Kapelle prangert eine Kamera am Kreuz, anstelle von Jesus Kopf.

Während Terry Gilliam es in seinen beiden Meisterwerken Brazil und TwelveMonkeys schaffte, den Rezipienten durch völlig wirre und abgefahrene Elemente in die Irre zu führen, ist The Zero Theorem zu vorhersehbar und dabei gleichzeitig nicht abgefahren genug um überzeugen zu können. Zu keinem Zeitpunkt drängt sich der Zustand der völligen Verwirrung auf und schon nach kurzer Zeit plätschert der Film nur noch vor sich hin.

Der Sinn von Mancom, dem Theorem und dem ganzen neuronalen Singularitäts-Wischiwaschi ergibt sich zwar langsam und schleppend, wirklich interessieren dürfte es aber schlussendlich niemanden. Selten flackern typische Gilliam-Momente auf, verschwinden aber schnell wieder unter einer Decke aus Langeweile.

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:

1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.

2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.

3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.

4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.

Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.