Michael J. Fox zeigt als aus dem Jahr 1985 stammender Zeitreisender Marty McFly im Kinofilm Zurück in die Zukunft 2 zwei ratlosen Teenagern aus dem Jahr 2015, wie der Wild Gunman-Automat funktioniert. Routiniert wirbelt er die Lichtpistole des Automaten herum und ballert Pixel-Desperados ins Nirwana.

Als der Film in den Kinos lief, war jedem Teenager der Umgang mit Lichtpistolen geläufig, gehörten die martialischen Spielzeuge doch zur Grundausstattung jeder Konsole. Die beiden Zukunfts-Teenies nehmen aber empört Reißaus, weil sie keinen Babykram spielen wollen, den man mit den Händen bedient.

Regisseur Robert Zemeckis' humorvolle Voraussage für 2015 ist zwar noch nicht ganz eingetroffen, doch die Lightgun ist nicht zuletzt wegen moderner Fernsehtechnik vom Aussterben bedroht. Wir werfen einen Blick zurück auf die Geschichte der Lichtpistolen.

Wer sich nicht erst seit der PlayStation mit Videospielen beschäftigt, dem wird's bei einem ganz bestimmten Titel höchstwahrscheinlich warm ums Herz, und er hat auf Anhieb pixelige Bilder einer erschrockenen Ente und eines hämisch grinsenden Hundes im Kopf: Duck Hunt!

Mitte der 1980er veröffentlicht Nintendo dieses Spiel für das NES-System, ausschließlich zu verwenden mit dem Zapper, einer nach Science Fiction aussehenden Lichtpistole, die zumeist als Teil eines umfangreichen Konsolen-Bundles in die Kinderzimmer kommt. Doch mit dem Spiel können Vergnügungssuchende schon Jahre vorher auf virtuelle Entenjagd gehen: 1976 nutzt Nintendo den Titel zum ersten Mal. Und schon sieben Jahre früher Sega.

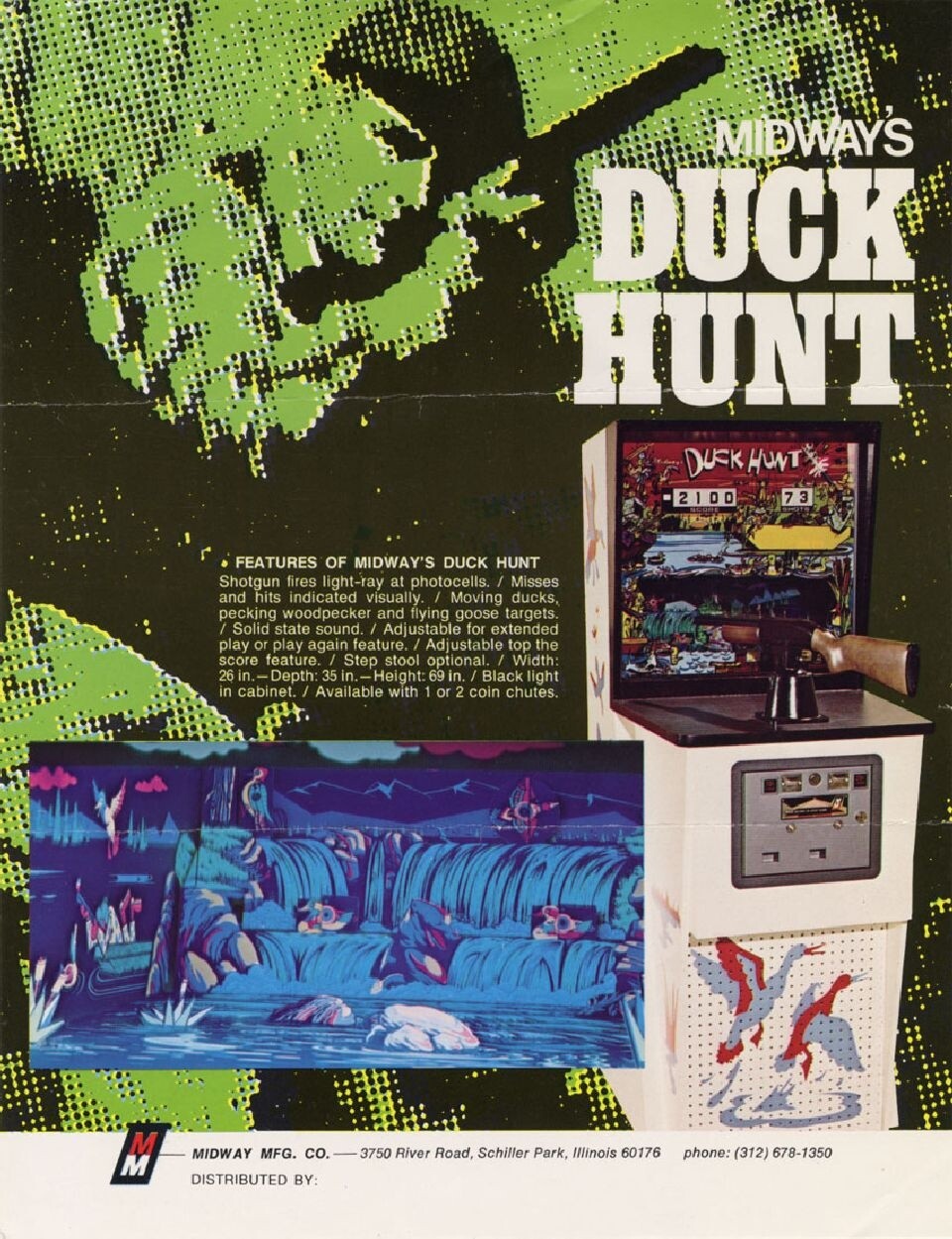

Bereits lange vor dem Durchbruch elektronischer Unterhaltung Ende der 1970er-Jahre vergnügen sich Menschen in Spielhallen. Statt Bildschirmgeräten schlucken Flipper und elektromechanische Automaten die Münzen der Besucher. Bei den Prä-Computer-Coin-Ops handelt es sich nicht selten um Ballerspiele, in denen mit Lichtgewehren auf sich bewegende, mit Fotozellen bestückte Ziele geschossen wird.

So wie im 1969 von Sega veröffentlichten Duck Hunt, in dem Enten, Gänse und Spechte vom aufgemalten Himmel geholt werden. Bereits 1966 lässt Sega U-Boote abschießen (im ersten erfolgreichen Automaten des Unternehmens, Periscope), 1972 dürfen Arcade-Fans in Killer Shark auf einen Hai ballern.

Auch der spätere Konkurrent Nintendo beschäftigt sich Anfang des Jahrzehnts ausgiebig mit Plastikknarren: 1970 entwickeln Nintendo-Genie Gunpei Yokoi und der Ex-Sharp-Angestellte Masayuki Uemura die Kôsenjû SP-Spielzeuge - Lichtrevolver beziehungsweise -flinten, mit denen auf sensorbestückte Ziele wie eine zerspringende Flasche, ein Revolvermännchen oder einen Plastiklöwen geschossen wird. Daneben stattet Nintendo unrentable Bowlingbahnen mit seinem Laser Clay Shooting System (Laser-Tontaubenschießen) aus.

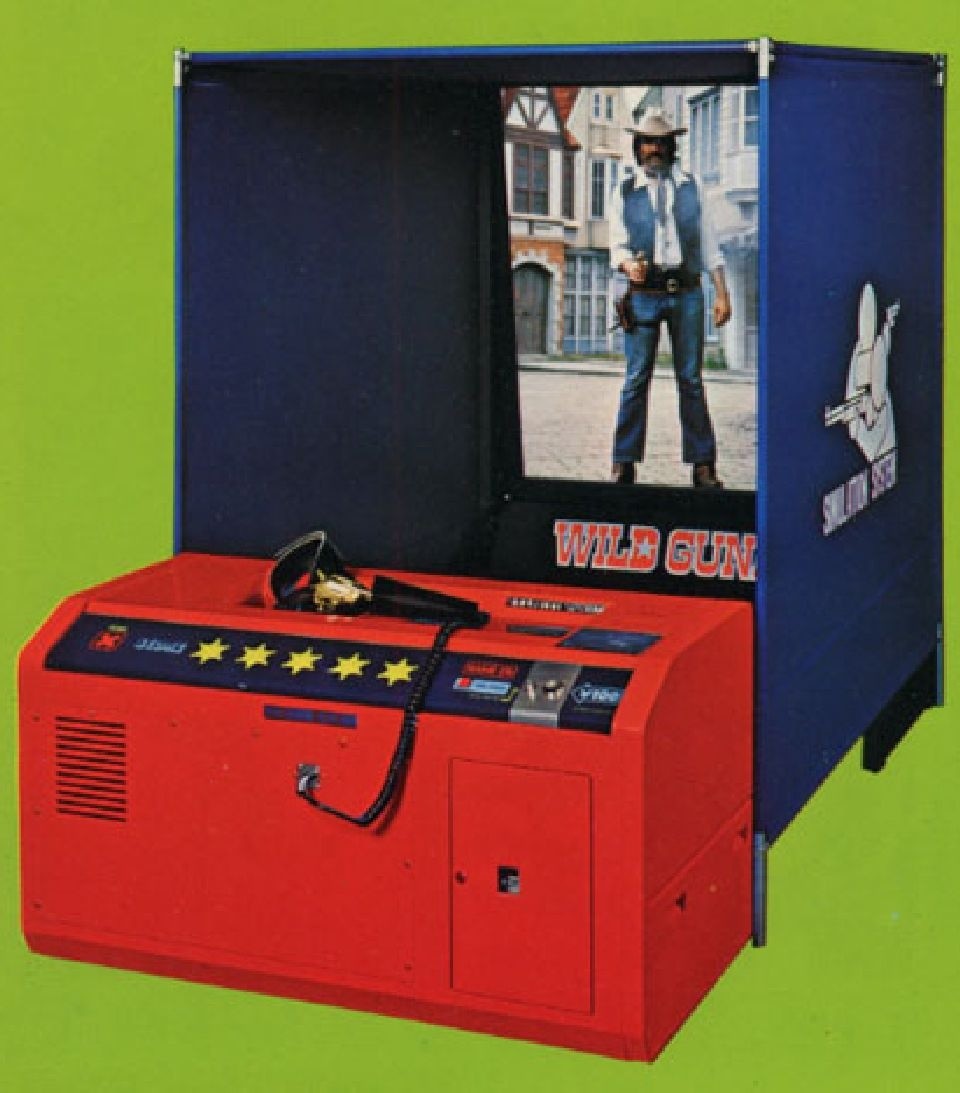

1974 konfrontiert der Wild Gunman-Automat den Spieler mit Filmschnipseln von fünf Wildwest-Halunken, die im Duell umgelegt werden müssen. Und 1976 kommt schließlich Nintendos Duck Hunt-Debüt in den japanischen Handel: Das vergleichsweise teure Spielzeug (der Kôsenjû SP-Revolver kostet nur gut ein Zehntel) besteht aus einer Lichtflinte sowie einem Projektor, der die Silhouette einer Ente über die Wand flattern lässt - ein faszinierendes und trotz seines satten Preises erfolgreiches Stück Japan-exklusiver Technik.

Pengpong

Auch im anbrechenden, von US-Unternehmen eingeläuteten Konsolenzeitalter spielen Lightguns eine elementare Rolle: Bereits für den ersten Prototyp einer Pong-Konsole (die Brown Box, die der Elektroniktüftler Ralph Baer 1968 fertigstellt) gibt es eine Lichtflinte als Controller. Vier Jahre später begründet das Gerät als Magnavox Odyssey die Heimkonsolenindustrie, die Lightgun darf in Form des heute seltenen Shooting Gallery-Addons dazugekauft werden.

Auch für viele andere Pong-Konsolen, die in den Folgejahren den Markt überschwemmen, sind Lichtpistolen und -gewehre verfügbar oder gleich Teil des Gesamtpakets. So wie bei der Telstar Arcade, die vom aufstrebenden Spielzeughersteller Coleco nach einer ganzen Reihe primitiver Pong-Konsolen in der zweiten Hälfte 1977 veröffentlicht wird - eine skurril aussehende, dreieckige Konsole, die Drehreglern, Lenkrad und Revolver jeweils eine ihrer Seiten widmet.

Richtig prickelnd sind all die optisch und spielerisch arg primitiven Schießübungen nicht, und so legt das Genre auch erst mal ein paar Jahre Pause ein, als farbenfrohe Automatenspiele und leistungsfähigere Modulkonsolen wie Atari VCS oder Colecovision den Markt erobern.

Strahlenwaffen fürs Kinderzimmer

Mitte der 1980er erlebt die Pistolen-Peripherie ein Revival: Nintendo stattet das Famicom mit einem Revolver aus und bringt mit Duck Hunt sowie Wild Gunman seine Arcadeklassiker auf den Fernseher. Weil in den USA Spielzeugwaffen nicht wie ihre realen Vorbilder aussehen dürfen, überarbeitet Nintendo das Design der Lightgun und bringt sie als futuristisch anmutenden Zapper in den Westen.

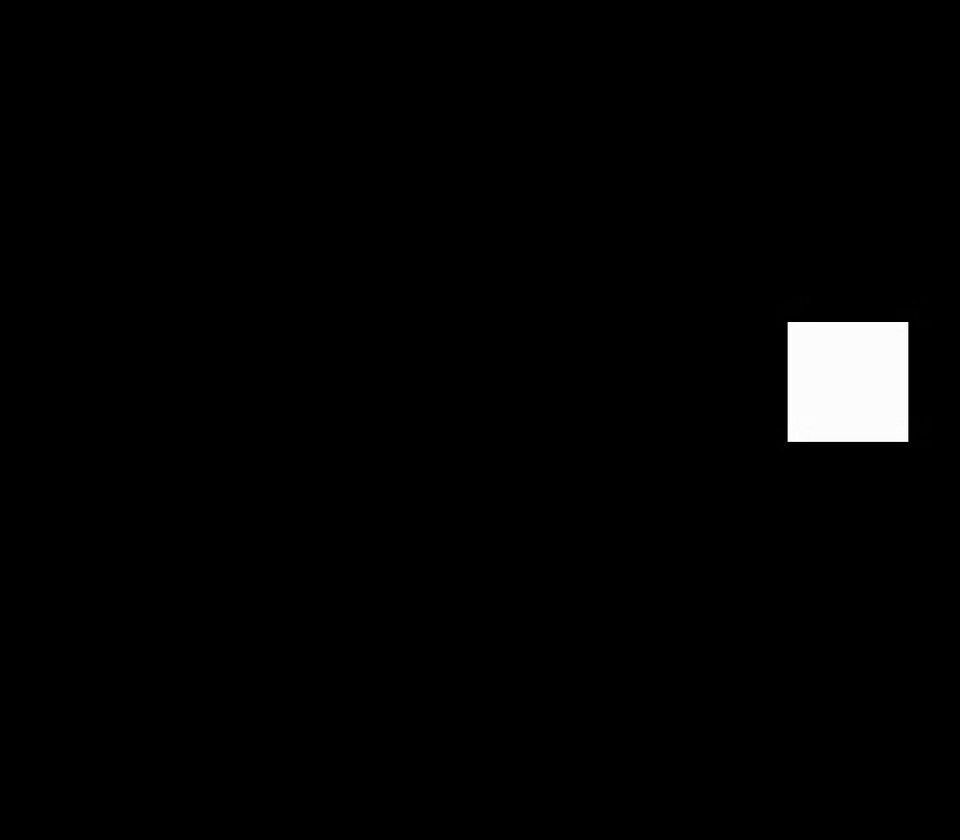

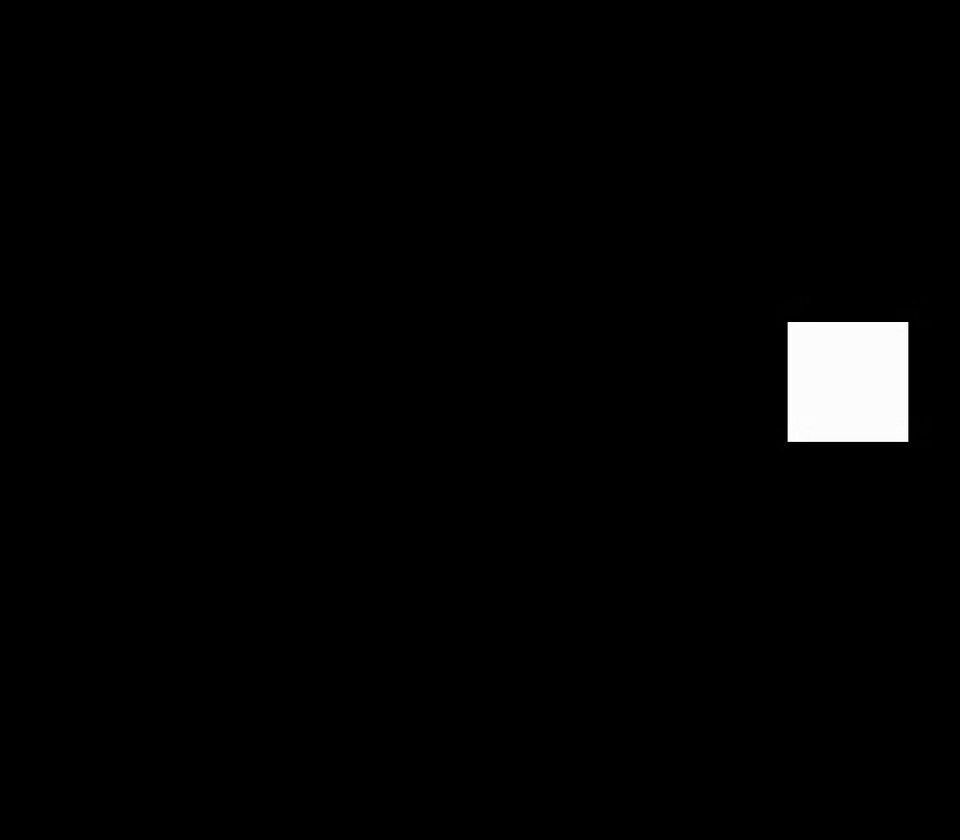

Bei NES-Lightgun-Spielen wird der Bildschirm bei Betätigung des Abzugs schwarz, anschließend markiert ein weißes Rechteck das Ziel. Registriert die Fotodiode des Zapper das Licht, hat der Spieler getroffen

Feuernder Fernseher

Der Begriff Lightgun ist irreführend – die Lichtpistole verschießt keine Lichtstrahlen, sondern sie empfängt Lichtsignale vom Fernseher. Zur Wahrnehmung der Photonen steckt eine Fotodiode im Lauf der Plastikwaffe: Aus der Zeit zwischen dem Drücken des Abzugs und der Anregung der Diode kann die Konsolenhardware den Bereich ermitteln, auf den der Spieler gefeuert hat. Bei frühen Lightgun-Spielen auf Pong-Konsolen oder dem NES wird der Bildschirm nach dem Schuss erst ein Bild lang (also für eine Fünfzigstelsekunde) schwarz, anschließend werden die Ziele als weiße Kästchen dargestellt.

Empfängt die Diode Licht von einem der Ziele, hat der Spieler getroffen. Modernere Lightgun-Spiele lassen den Bildschirm nach dem Ziehen des Abzugs kurz aufblitzen (stellen also ein komplett weißes Bild dar). Weil das Fernsehbild von links oben nach rechts unten zeilenweise mittels Kathodenstrahl auf der Fluoreszenzschicht der Fernsehröhre aufgebaut wird, kann die Hardware den Bildbereich berechnen, den die Lightgun zum Zeitpunkt der Wahrnehmung des Lichtimpulses anvisiert hat.

Dank cleverer Programmierung, zusätzlicher Kalibrierung und Tricks wie dem Abgreifen des Videosignals via Adapter bei der GunCon erreichen die Entwickler in den 1990ern eine erfreulich hohe Genauigkeit – müssen aber mit dem Ende der Röhrenfernseher von dieser Methode Abschied nehmen.

Japanische Entwickler wie Bandai, Taito oder SNK bringen sich ebenfalls ins virtuelle Schützenfest ein, Konami veröffentlicht gar eine eigene Peripherie: das LaserScope - ein Headset mit Lichtsensor über dem rechten Auge und einem Mikrofon, dank dem über Sprachbefehle gefeuert werden kann. Bescheidene Technik und bescheuerte Optik machen den Erfolg des LaserScope überschaubar.

Keine 20 Spiele nutzen die Lichtpistole, die meisten kommen von Nintendo selbst: In Gumshoe rennt ein Detektiv zur Rettung seiner gekidnappten Tochter stur nach rechts, während der Spieler Hindernisse wegballert und den Helden durch Beschuss hüpfen lässt. Hogan's Alley simuliert einen Polizeischießstand, Trick Shooting eine Jahrmarktbude, und in To the Earth werden Raumschiffe und Asteroiden bekämpft.

Auch Sega setzt bei der offiziellen Master-System-Waffe auf Zukunftsdesign: Der schwarze Light Phaser erinnert an eine Science-Fiction-Strahlenwaffe und findet bei einem Dutzend Titel Verwendung. Taito bringt Umsetzungen der Automaten Operation: Wolf (Geiselrettung im Kommunisten-Camp) und Space Gun (Alien-Abballern im Raumschiff), den Rest vom Schützenfest steuern die Master-System-Macher selbst bei, die auf Outlaws (Wanted), Mafiosi (Gangster Town) oder Wildtiere (Safari Hunt) anlegen lassen.

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:

1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.

2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.

3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.

4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.

Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.